もうすぐ6月・・・梅雨の季節ですね。

雨の日が続くと気になるのが “ 湿気 ” です。

体にまとわりつくような、フローリングがベタベタになる嫌な季節です。

湿気が多くなる前に、対策を覚えて実践しましょう。

~ 湿気がこもりやすい部屋の特徴 ~

①鉄筋コンクリート造の建物は気密性が高く防音性に優れていますが、その分湿気はこもりやすくなります。

②風通しが悪い部屋は注意が必要です。賃貸マンションの1Kやワンルームの部屋では窓が一方向にしかないことが多く、そのような間取りでは特に換気に気を付ける必要があります。

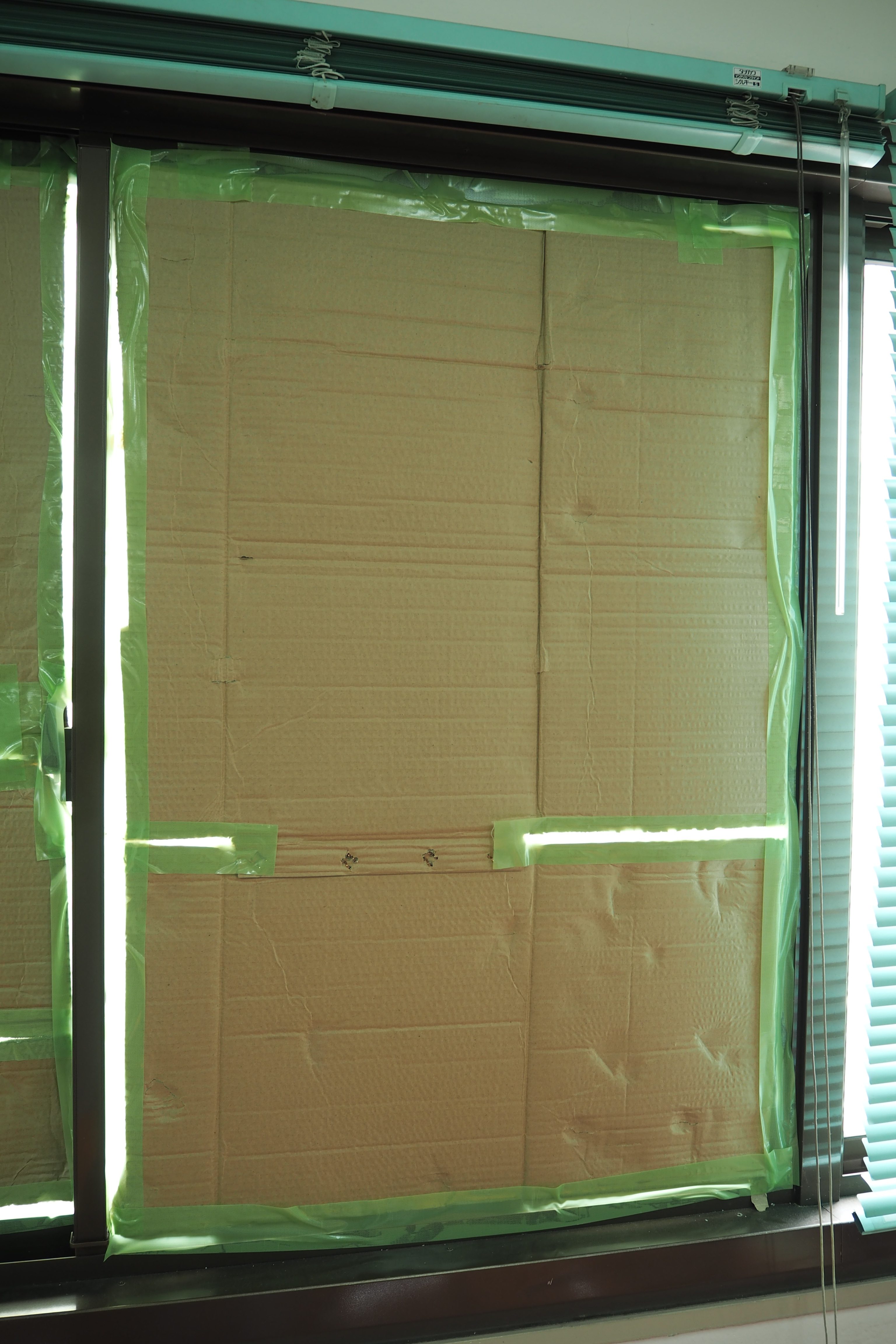

③マンション・アパートの1階は、雨が降ったあとに地面からの湿気を取り込んでしまうため、上階よりも湿気がこもりやすいです。防犯対策で窓を閉めることも多く、換気が難しいというデメリットもあります。

以上が湿気こもりやすい部屋の特徴となります。

今後部屋探しをするときには、以下のことを先にチェックしておくと部屋の湿気具合が分かるはずです。

・窓サッシが結露していないか

・窓サッシのまわりの木枠が変色していないか

・クローゼットや押入れ奥の壁が変色していないか

・壁紙の隅が剥がれていないか

ポイントの一つですね!!

それでは今住んでいる家でできる対策とは・・・。

~ 賃貸でもできる湿気対策 ~

①帰宅後に20分換気する。

帰宅をしたら、全ての窓を10cmほど開けて空気の通り道をつくり、20分ほど換気をしましょう。窓が一方向にしかない場合は、サーキュレーターを窓の方向に向けて風を作る。キッチンやお風呂の換気扇をまわして風を通す方法が有効です。クローゼットや押入れなどの中にも湿気がこもりやすいので換気の際には扉を開けておくとよいでしょう。

②家具と壁の間5cm開ける

家具を壁にぴったり寄せて配置すると、壁との隙間に湿気がこもりカビの原因になってしまいます。家具と壁との間は5cmほど離し、空気の通り道になるようにしておきましょう。

③料理中は必ず換気扇をまわす

料理をする際、お湯を沸かす時などには小さい1Kやワンルームはすぐに湿気がこもってしまいます。換気扇は必ず回すようにしましょう。

④入浴後は水シャワーをかけ、換気扇をまわす

入浴後にシャワーを冷水に変え、お風呂場全体にかけると湿度を下げることができます。そのあと最低1時間程度は換気扇をまわすようにしましょう。

⑤エアコンの除湿機能を使う

窓を開けにくい・外の湿度が高いなどの場合は、エアコンの除湿機能を使いましょう。

以上のことに注意し、湿気を上手く逃がすように空気の通り道を作ることが大切です。これは賃貸マンションやアパートに住んでいる人だけではなく、どの場所でも対策できるものもあるので試してみてください。

これでジメジメやカビともおさらば!!👍